| 氏名 | 中嶋弓子 |

| 所属企業・団体名 | 東京おでかけプロジェクト |

| 所属企業・団体役職 | 代表 |

| 推薦青年会議所 | |

| 活動カテゴリー | ボランティア, 医療革新 |

| SNS・HP | 東京おでかけプロジェクト:https://tokyoodekakeproject.com/ 中嶋弓子:https://lit.link/ym14 |

活動エリア及び活動内容

活動地域:全国

活動内容:「東京おでかけプロジェクト」という非営利団体を立ち上げ、病気や障害、医療的ケアがある子どもと家族を対象に、「行ける場所ではなく、行きたい場所へ」 を合言葉に、全国の心躍る素敵な場所と連携しおでかけイベントを開催しています。

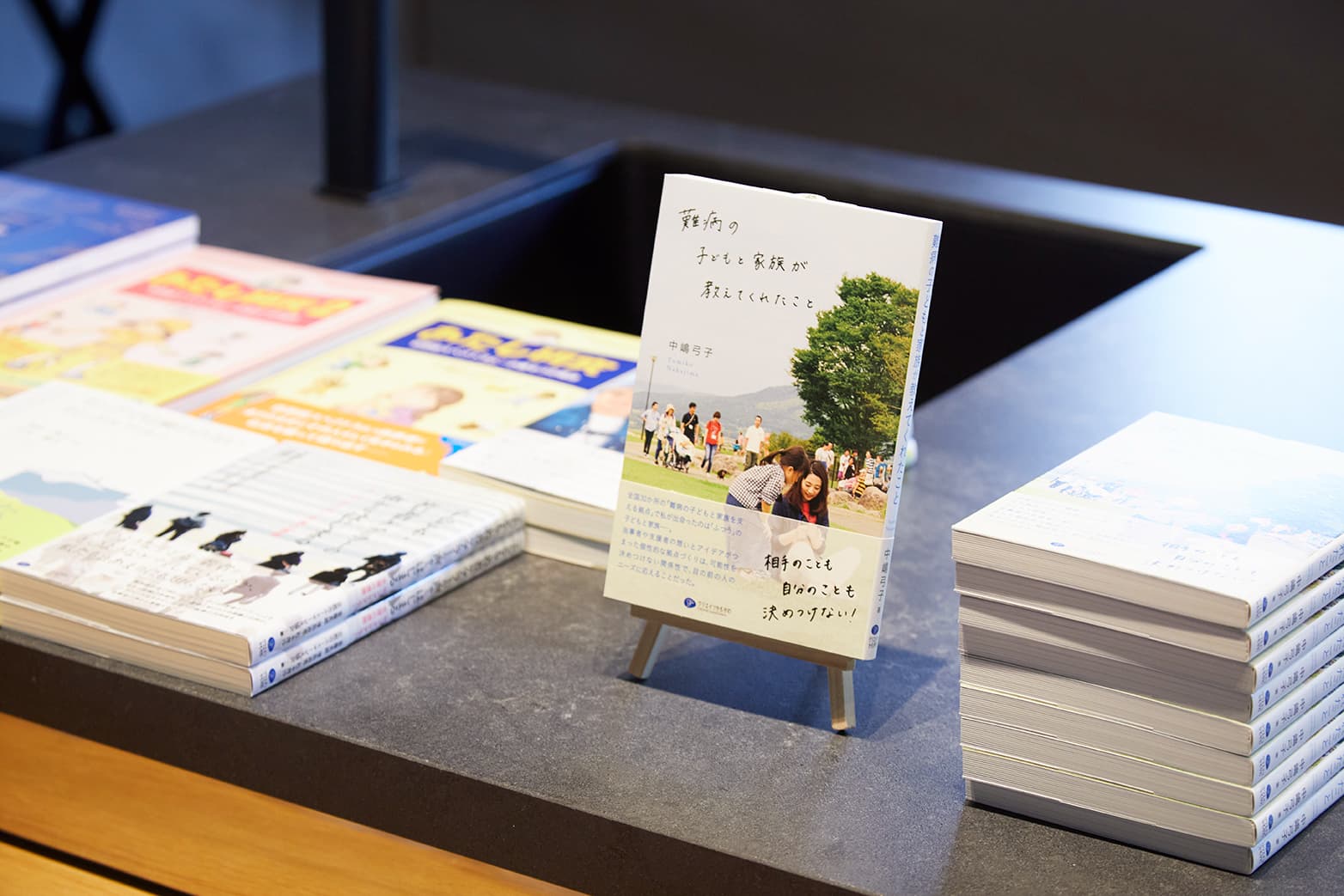

活動内容写真

経歴 自己PR

1986年京都生まれ。オリンパス、日本財団を経てフィランソロピープロデューサーとして独立。

「新しい文化をつくる」を合言葉に、佐賀県や入間市、セサミストリート、仁和寺など多様なセクターの非営利事業に関するプロデュース業務や資金調達、PRを行う傍ら、「東京おでかけプロジェクト」を主宰。難病や障害がある方とその家族向けにおでかけイベントを全国で開催している。著書「難病の子どもと家族が教えてくれたこと」/ビジネスインサイダー主催「BEYOND MILLENIALS 2024」受賞/Forbes「Next100」2025選出

VISION(この活動を通してどのような未来を実現したいか)

世界で1番赤ちゃんが安全に生まれる国、日本。しかし、医療技術の進歩によって救える命が増えると同時に、医療的ケアを日常的に必要とする「医療的ケア児」と呼ばれる子ども達や、病気や障害のある子どもが日本では増えています。「呼吸器などの医療機器が必要だと、アラーム音が鳴ったり周りの目が気になっておでかけしづらい」

どんなに施設や制度といった社会的なインフラが整っても、病気や障害がある子どもと家族が安心して人の目を気にせずおでかけできる環境はまだまだ足りていません。子どものケアに手一杯で、自分の時間を持つことが難しいご家族からは「わたしって何が好きだっけ」という声も。

どんな病気や障害があっても、「行きたい場所へおでかけできる社会」を実現するとともに、当事者や支援者という言葉を超えて人がフラットにつながれるように「街の人の目を変えていく」未来を実現したいと考えています。

ACTION(ビジョンを実現するために今行っている具体的な活動)

東京おでかけプロジェクトでは、全国の心躍る素敵な場所でおでかけイベントを開催しています。

家族向けには家族の「はじめて」のおでかけを応援しようと神保町にあるこどもの本専門店「ブックハウスカフェ」を貸し切り、プロの声優を呼んでの絵本のおはなし会やカレーパン付き交流会を開催。

母親向けには「〇〇ちゃんママや、お母さんではない”わたし”に戻る時間を楽しんでもらいたい」という想いから、「ROSEGALLERY銀座」と「資生堂パーラー」を貸し切り、プロによるヘアメイクやアフタヌーンティーを楽しむイベントを行ったり、表参道にある「MiMC」と「ニールズヤード」の協力を得てメイクレッスンを開催。

父親向けには六本木にある有料の書店の「文喫」を舞台に、本や言葉を通じて自分と向き合う時間を提供しました。

ほかにも、京都にある世界遺産の仁和寺や佐賀の武雄市図書館で著名なアーティストを招いてのインクルーシブイベントなども開催しています。

IMPACT(あなたの行っている活動は社会にどのような影響を与えているか)

「医療的ケア児者とその家族の生活実態調査(厚生労働省)」の中の「日常の生活で行いたいが行えていないこと」でも、家族ニーズの1位「家族一緒に外出や旅行する(96.8%)」、2位「自分のための時間を持つ (96.7%)」となっており、当団体は最も高い家族ニーズにアプローチしていて、これまでのべ900人以上の家族にアプローチをしてきました。

特に親御さんに特化したイベント事業は全国的にも少なく、母親向けのメイクイベントでは参加者から「イベントでは『大変な医療的ケア児のママ』ではなく、『輝く瞬間を待っている女性』として皆さんが名前を呼んで温かく迎えてくださり、たくさんほめてくださって、非日常の空間を心から楽しんで笑って、魔法のような時間でした。パワーと勇気をもらえました。”自分を大切にしてね”、”きれいだよ”ってだれかに言ってもらえて、自分を大切にすることって大切だなって。ちっとも罪悪感を感じる必要のないことなんだと気づきました」といったお声をいただくことが多く、「病気や障害がある子どもを育てる母親が当団体のイベントを通じ、どのように罪悪感を乗り越えていくか」、医療者や大学とも研究調査を進めています。

また、診断がおりていないような難病疾患のご家族は孤立していることも多く、SNSなどを活用することによりそういったご家族へのリーチも行ってきた結果、ファンクラブやSNSのフォロワー数は1,500人を超えています。

さらに、「ご家族の暮らしに寄り添える医療者を増やしたい」という思いから、おでかけサポーター(ボランティアスタッフ)には、医療や福祉専門職を目指す学生を複数受け入れており、大きな意識変革も見られています。