1, はじめに

私が中学3年生の時、家族で北海道旭川の地を訪れました。目的も知らされず、旅行気分で旭川に到着すると、スーツ姿の大人たちであふれ、まちは賑わっていました。そこは、日本青年会議所2002年度の全国大会旭川大会だったのです。この年は父親が青年会議所卒業年度であり、日本青年会議所の副会頭を務めていました。私たちは全国大会の式典・卒業式に参加するために訪れていたのです。

卒業式の開始合図で卒業生がステージ上やステージ周りに集まり、ステージ中央に父親の姿がありました。父親は卒業生スピーチを担当していました。卒業生スピーチの内容は、これまでのJC生活への想いや卒業生だからこそ語ることのできるJCメンバーへの答辞、そして家族へのメッセージでした。家族へのメッセージは「家族行事や子どもたちの運動会、授業参観など参加できなかった。父親らしいこともできず、子どもたちに寂しい想いをさせてしまった。ごめん。これからは父親として家族のもとに帰るよ。」と謝りながらも、今後への希望を家族に伝えていました。家族全員で涙したことを覚えています。確かに当時は、夕方に一度帰宅した後、再びスーツに着替えて外出することが多く、休日や祝日でさえ家族と過ごす時間は少なく、大きな鞄を持って数日間家を空けることもありました。子どもにとって特別な日ほど父親は不在で、寂しい想いをしていたことをよく覚えています。

しかし、あの卒業式に参加して、父親に対しての見方は変わりました。大きな会場で多くの人々の前でスピーチをする父親の姿は、初めて目にするものでした。父親のスピーチを聞いて涙する大人たちの姿を見るなかで、言葉では表現しきれない感情が湧き上がり、これまで経験したことのない深い感銘を受けました。その感動を現在でも鮮明に覚えています。もしかすると、心を動かされたあの時から、私はいつか青年会議所に入会して父親のような人になりたいと思うようになったのかもしれません。

その2002年度に入会して初めて全国大会に参加した、ある先輩がいます。その先輩は父親の卒業生スピーチを聞いて感動し、青年会議所に対してのやる気のスイッチが入り、「俺も卒業年度には卒業生スピーチをあんな舞台でしたい」という理想を掲げ、卒業年度まで休むことなくJC活動に取り組んできたそうです。そして、その先輩も卒業年度に日本青年会議所の副会頭を務められ、入会当時に想い描いた理想を見事に実現し、全国大会で卒業生スピーチを行いました。

また、その先輩の卒業生スピーチを聞いて、同様に青年会議所に対してのやる気のスイッチが入り、明確な目標を持った別の先輩も、数年前に日本青年会議所の顧問を務められ、全国大会で卒業生スピーチをされたのです。

これまで青年会議所は、人が人に感動を与え、そこに生まれる熱い想いが人から人へと受け継がれることで継続してきました。あなたは今、これまでJC活動を続けてきて出会ってきた人のなかで「憧れや尊敬する人」に巡り合えていますか。また、あなたの今の姿は誰かにとって「目標となる存在」になっていますか。次の世代へとバトンをつなぐことのできるJCメンバーになれるよう向上心を持ってJC運動を続けていただきたい、これが私の願いです。

私はJC運動に取り組むにあたり、次の言葉を大切にしています。“人間の個性はこの世の至宝であり人類への奉仕が人生最大の使命である”この言葉はJCI Creedの一文であり、人類への奉仕とは、困難に直面している人や誰かの助けを必要としている人を直接的に支援することではなく、社会の仕組みや課題に根本から取り組み、より良い社会を実現することを意味します。これこそが、私たちJCメンバーにとって最も重要な使命です。

このような使命を果たすため、私たちJAYCEEは、高い志を持って様々なことに挑戦し、JC運動の価値を高めていく必要があります。そして、いつの時代も社会の先頭に立って、改革を先導していかなければなりません。たとえ挑戦の過程で失敗することがあっても、それは未来につながる貴重な経験であり、臆することなく挑戦し続ける姿勢が大切です。そして、その挑戦を支えるのは、偽りや飾りのない誠実で純粋な「真の心」です。だからこそ、私たちはありのままの自分を表現し、他者に対して親身になって尽くしていくべきです。

私たち一人ひとりが、祖国である日本、地域を心から愛し、使命感を抱き、社会課題と向き合って挑戦を重ねることで、私たちの運動は社会を変えていく力となり、明るい豊かな社会の実現へとつながっていきます。そうすることで、私たちの力は希望となり、青年会議所は日本中で必要とされる存在になると私は確信しています。

2, ブランドマネジメント

日本青年会議所は、日本国内の青年会議所を総合調整し、全国的規模の運動を展開して、日本国民、青年会議所正会員の利益の増進を図り、世界の繁栄と平和に寄与することを目的として、様々な運動や事業を行うことが定款に明記されています。

そして、この「全国的規模の運動」こそが、青年会議所というブランドが社会に提供する、最も重要な価値ある成果の一つです。だからこそ私は、その運動の価値をどのように創出し、その効果を最大化できるかという観点から、ブランドマネジメントに力を注ぐ必要があると考えています。

ブランドマネジメントとは、企業や団体、商品、サービスのブランド価値を戦略的に構築や維持、強化していくための一連の活動です。ここでいう、「ブランド」とは単なるロゴやネーミングではなく、人々の心のなかにある企業や商品に対する認識やイメージのことです。このイメージを意図的に形成し、価値を高めていくことがブランドマネジメントの目的です。

ある企業では、商品開発や販売を始める前に、成功するための土台作りのブランドマネジメントを行っています。まずは、市場調査を行ってニーズを把握し、誰が何を求めているのか、その商品がどのような課題を解決できるのかを明らかにします。そして、競合分析を行い、商品は他社の製品とどう違うのか、差別化ができるポイントは何かを検討します。さらに、現在のトレンドを踏まえて、ターゲット層や商品の価値、コンセプトを明確にし、販売戦略を立てます。販売戦略では、コマーシャルやSNS、チラシなどによる広告やPR活動、口コミなどを活用し、どのように商品の魅力やメッセージを伝えるのかを検討します。このように、必要な手順を一つずつ踏んで進めることで、リスクを抑えながら、精度の高い商品の開発と販売が実現できるのです。

私たちも運動を構築する際には、会議で議案を議論しながら、同様の手順を踏んでいます。しかし、そのなかで、実施に至る背景や目的、目的達成の手法に注力しすぎてはいないでしょうか。企業が商品を売るために販売戦略を立てるように、私たちも「誰に、どう届けるか」という視点をより重視すべきです。自己満足に終わる発信やSNSで情報を流すだけでは運動の真の価値は十分に伝わりません。私たちの運動が、対象者にとって価値あるものとなり、社会に共感され、広がっていくための戦略を考える必要があります。そして、自信を持って展開する私たちの運動を通じて、青年会議所というブランドの価値をさらに高め、社会における確固たる存在意義を示していきましょう。

3, 幸せな社会の創造

青年会議所の綱領で掲げる「明るい豊かな社会」とは、私たちがより良い社会を目指して活動するための目標であり、時代や社会の変化に応じて展開する運動の根幹となる理念です。私はこの目標を達成するためには、まずは人々が日々の暮らしのなかで「幸せだ」と感じられる社会を創造することが必要だと考えています。だからこそ、私は「明るい豊かな社会」に至る過程として「幸せな社会」に着目し、そこから理想の社会実現を目指したいと思っています。

幸せな社会の実現には、日本社会が抱える課題の解決と、これからの時代に求められる価値観の転換が深く関わっていると考えます。日本は高度経済成長期を経て、世界有数の経済大国となりましたが、1990年代以降、「失われた30年」と呼ばれる停滞期に入りました。物質的な豊かさを達成した一方で、2025年の国連の世界幸福度ランキングでは日本は55位となり、G7のなかでは最も低い順位となっています。幸福感は他国と比較して決して高くない状況であります。このことから、経済的な成長一辺倒から心の豊かさや人とのつながりの質など非経済的な幸福指標への関心が高まっているのではないでしょうか。

また、少子高齢化や人口減少において、日本は世界でも最も急速に高齢化が進む国の一つで、2040年には国民の3人に1人が後期高齢者になると予測されています。働き手の減少や社会保障費の増大、孤立する高齢者の増加など、社会的な持続可能性が問われており、子どもや若者が将来に希望を持てるよう、現在の日本社会をより幸せなものにすることが急務となっています。

現在、日本社会に点在する課題を踏まえると、幸せな社会を創造するためには、既存の課題への応急処置的な対処ではなく、社会全体の価値観を転換するパラダイムシフトが重要であり、次世代に持続可能な未来をつなげる構造的なシフトチェンジが必要であると考えます。

では、幸せな社会を創造するためにシフトチェンジするには、何が必要でしょうか。それは、国・地域・企業・個人それぞれの立場で実施する多面的な取り組みなのです。経済的な豊かさだけでなく、心の豊かさや社会的なつながり、教育面、環境の持続可能性など、これらをバランス良く実現していくことが重要です。そして、私たちJCメンバーは現実から目をそらすことなく、強い危機感を持って行動していかなければなりません。

心の豊かさについては、精神的な幸福度を上げる必要があります。職場・学校・家庭でのストレスケア体制強化、心理的支援の充実、過労や孤独の防止が求められます。また、ワークライフバランスの観点では、長時間労働の是正や有給休暇の取得を推進することなど、フレキシブルな働き方の選択肢を拡充させ、働くことが人生を豊かにし幸せをもたらすものであるという価値観への転換が必要です。

教育面については、現在の詰め込み教育から創造力・共感力を育てる教育へと転換が必要です。子どもたちが自己肯定感を持てる教育環境の整備や、社会で生きるための幸せを実現する力の教育が求められています。その上で、地域コミュニティの再生と連帯感の強化を図り、現在ある高齢化社会において共助の仕組みを地域間で構築し、地方創生と地元への誇りづくりを通じた、孤立しない社会づくりが必要です。

日本青年会議所では継続的に、多様性の尊重と包摂的な社会の実現を目指す運動を実施しています。この運動では、性別・障害・戸籍・年齢・LGBTQ+など、多様な人々が尊重される社会の実現を目指しており、マイノリティに対する理解促進と偏見の解消、何事にも公平に参加しやすい社会制度の創造に取り組んでいます。

私たちが実施している運動は、現在の日本社会をより幸せにするための適切な取り組みです。だからこそ、これまで以上にブランドマネジメントに注力し、共感を得られる運動として展開し、ともに推進する人財を拡大していくことが重要なのです。

私たちの運動が社会に展開されることで、日本に住み暮らす人々が幸福感を得られ、幸せな社会の実現に近づいていくでしょう。

4, 安全・安心・安定した日本社会の実現

私は山形県山形市蔵王温泉の旅館に勤務していた頃に東日本大震災を経験しました。震災から14年が経過した現在でも、その時の恐怖は忘れることができません。

20代前半であったにもかかわらず、私は災害への備えも、震災時にどのような対応をすべきかの知識も全く持っていませんでした。平時から防災意識を持つことの重要性を震災後に痛感したのです。私のように震災を機に気づかされた人は少なくないと思います。

私が考える「強い日本」とは、自分の命と国民の命を守る力を備えた国であり、安全で誰もが安心して暮らすことができる国です。安全がなければ安心はなく、安心がなければ安定はありません。災害や安全保障の脅威が高まる現在、物理的な防御とともに、国民の心の安全・安心をどのように構築していくのかが問われています。しかし、安全・安心にはゴールはなく、全てにおいて達成することは困難だと思っています。だからこそ、常に安全・安心を求め、意識し生活をしていく必要があるのです。

日本はこれまで地震や台風、豪雨など多くの自然災害に見舞われてきました。世界でも有数の自然災害多発国といわれています。直近でいえば、令和6年能登半島地震が発災し、今なお、多くの被災者が不自由な生活を余儀なくされています。一方で、現地で復興を目指し活動を続けている人々や、被災地外から支援活動を継続している人々がいます。

私たちは自然災害そのものを止めることはできませんが、災害による被害を最小限に抑えるために、日頃からできる備えは数多くあります。例えば、個人・家庭レベルでは、防災グッズの備蓄や避難場所と経路の確認、家具などの転倒防止対策、情報収集手段の確保などが挙げられます。また、地域レベルでは防災訓練への参加や地域住民との連携強化、行政レベルでは、インフラの整備や防災教育の推進、制度の充実などが求められます。

防災の基本は「自助・共助・公助」です。自分と家族を守ること、近隣住民や地域社会で助け合うこと、そして行政や公的機関による支援を受けることです。私たち一人ひとりが、自分にできる備えを考え行動することが、命を守り地域の安全につながるのです。

日本青年会議所ではこれまで、有事に備えた災害ネットワークの強化、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の策定、さらには、地域の実情に即したレジリエンス向上のための官民連携の強化に取り組んできました。官民連携や地域防災の推進も極めて重要ですが、まず私たちが見つめ直すべきは、最も身近な家庭内での備えです。平時から防災意識を高め、災害発生時に家族全員が適切に行動できるように準備しておくことが急務です。そこで私たちは、FCP(Family Continuity Plan:家族継続計画)の導入を提案します。

FCPとは、災害時における家族の安全確保のための具体的な行動計画を平時から策定しておくものです。家庭内での防災対話や情報共有を通じて、家族一人ひとりの防災意識を強化する取り組みでもあります。災害に強い社会の実現のためには、地域だけではなく「家庭」からの備えを広げていくことが何よりも重要であり「家庭こそが社会の最前線」なのです。

また、強い日本を構築するために欠かせないのが安全保障の観点です。日本は周辺国との安全保障関係の確立や国際的な平和維持活動への積極的な貢献を通じて、私たちの命や暮らし、社会を守る必要があります。

安全保障とは、国や組織、人間の安全を確保するための対策と体制の整備であり、防衛力に限らず、政治や経済、社会全体に関わる幅広い概念です。単なる防衛対策ではなく、私たちが安心して暮らせる社会を守るための基盤なのです。

そのなかで私たちができることは数多くありますが、まずは安全保障に対する国民の理解と協力体制を強化すること、そして私たちの勤務先において経済活動を通じて経済の安全保障に貢献することです。経済活動を脅かすリスクに対し、安全を確保するための取り組みとして、企業はサプライチェーンの国産化推進や機密技術の管理強化、情報セキュリティの向上など、安全保障に貢献できる様々な施策があります。また、CSR活動を通じて社会安全保障に貢献することも可能です。企業は環境問題への取り組みや地域社会への貢献、従業員の安全確保など、社会の安全保障に貢献できる様々なCSR活動があります。

日本青年会議所では、これまでに実施してきた災害支援をはじめ、人道支援や平和関係構築など、JC運動を通じて安全保障に貢献をしています。私たちは国際的なネットワークを持つ団体であり、アジア太平洋地域にも多くの青年会議所が存在します。日本青年会議所は、民間外交を通じて近隣諸国との信頼構築に向けた対話を行うことができ、問題解決や協力体制の構築も可能です。また、これまでの災害支援を通じて蓄積・更新してきた防災対策マニュアルは、海外の青年会議所でも活用できると考えています。

私たちは、経済活動や社会活動、JC運動を通じて、多岐にわたる安全保障に貢献することができます。私たち民間が安全保障に貢献することで、より安全・安心、そして安定した社会の実現が可能となります。

5, 日本の力で国際社会を開発

「日本の力で国際社会を開発」するとは、単なる物理的な支援を意味するものではありません。それは日本が持つ独自の文化や価値観を通じて、国際社会への貢献を深化させ、国際的な影響力を高めていく姿勢を示しています。言い換えれば、日本独自の強みを活かして、国際社会の発展に主体的に寄与するということです。

日本には世界から高い評価を受けている独自の文化があります。アニメや漫画、ゲーム、音楽、和食、ファッション、ものづくり、伝統芸能など幅広い分野において、日本の美意識や価値観が世界で尊重され、大きな影響を与えています。

また、私たちが日常生活で当然のこととして接している文化や行動様式のなかにも、世界では貴重とされるものがあります。例えば、おもてなしやMOTTAINAIの精神は、日本国内の社会課題を克服するなかで生まれ、洗練されてきた知恵と倫理観です。

現在、世界には日本と同様の課題を抱えながら、未だに解決に至っていない国々があります。こうした日本の文化的価値や精神性を世界に届け、各国の課題解決に活用してもらうことができれば、日本の存在意義はさらに高まり、国際社会における日本の役割をより確固たるものにするでしょう。

このような国際社会への貢献の取り組みの一つが、日本青年会議所によるSMILE by WATER事業です。このプロジェクトは、アジア地域における水と衛生の課題解決を目的としたものであり、現在ではその理念を引き継ぎ、より広範な支援を目指すSMILE by ACTIONへと進化を遂げています。

SMILE by ACTIONとは、アジアの開発途上国における環境問題の解決に向け、持続可能な支援の形を模索し、具体的な行動を通じて国際社会に貢献することを目的とした事業です。さらに、現在私たちが直面しているのは、アジアに限らず地球規模で解決を要する多様な社会課題です。そうした課題に対し、私たち一人ひとりが当事者意識を持ち、日本の民間団体として、国境を越えた連携やネットワークを最大限に活用して、解決に向けて取り組んでいくことが求められています。

そのためには、まず民間外交が重要です。民間外交とは、政府間の公式な外交活動ではなく、私たち民間レベルで行われる外交活動のことです。青年会議所は様々な運動を通じて幅広い分野で世界のJCメンバーと交流することが可能であり、私たちの民間外交は諸外国との信頼関係の構築や相互理解の促進に貢献できます。

世界各地で侵略と紛争によって平和が脅かされている現在、JCI Visionで「国際的ネットワークを先導する組織となる」ことを掲げている私たち青年会議所が積極的に民間外交を進めていかなければなりません。この世界平和という世界的な課題に対して、独自のネットワークを駆使して運動を起こせる民間団体は私たち青年会議所をおいて他にありません。

2026年度は、JCIアジア太平洋地域会議(ASPAC)が日本の新潟の地で開催されます。日本青年会議所は、その開催を全面的に支援するとともに、定款に掲げる「世界平和の実現」という理念のもと、この大会を単なる国際会議にとどまらず、平和への歩みを加速させる機会にしたいと考えています。

特に、2023年度から日本青年会議所が実施してきた、グローバルピースサミットは、アジア太平洋地域のNOMとの間で民間外交を推進する取り組みとして重要な役割を果たしてきました。今後もこの取り組みをさらに深化させ、アジア太平洋地域の信頼と協調を築きながら、持続可能な平和の実現に貢献してまいります。

また、私たちは国際社会に向けた発信だけではなく、日本国内においても平和の重要性を伝えることが不可欠であると考えています。現在の世界情勢を広く共有し、未来を担う子どもたちが世界平和について自ら考え行動する機会を創出したいと考えています。

さらに、日本青年会議所が世界に誇る事業の一つにJCIアカデミーがあります。このアカデミーは、世界中の次世代リーダーが一堂に会する貴重な機会であり、民間外交の深化のみならず、社会課題の解決や世界平和の推進に向けた国際的な運動を生み出す場として、大きな意義を有しています。このJCIアカデミーを最大限に活用し、世界をより良くする運動を加速させてまいりましょう。

6, 地域から日本の未来を創造

私たち青年会議所は、「社会の課題を解決することで、持続可能な地域を創る」とJC宣言において誓っています。では、その実現のためには私たちは何をしなければならないのでしょうか。日本各地には多種多様な社会課題が存在しており、これをすべて一朝一夕で解決することは容易ではありません。また、社会課題を背景に青年会議所が展開している運動も、その全てに対応できるわけではなく限界があります。だからこそ重要なのは、一つの背景と目的を明確に定め、その達成のために手法を変えてでも、粘り強く運動を継続していくことです。

現在、日本には10の地区協議会、48のブロック協議会、そして666の各地青年会議所が存在しています。もし、全国の青年会議所が共通の課題意識のもと、一斉に継続的な運動を展開することができれば、日本中の人々に大きなインパクトを与えるとともに、その運動の力は何倍にも増し、課題解決に向けたスピードも加速するはずです。その共通の背景として、私が提案したいのが、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みです。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガス、特に二酸化炭素の排出を実質ゼロにすることを目指す取り組みです。これは環境を守るためだけのものではなく、すでに現実となっている気候変動の影響から、私たちの暮らしや経済、健康、安全保障などすべての基盤を守るための重要なアクションです。

なかでも注目すべきは、日本の温室効果ガス排出のうち、約15%以上が家庭から排出されているという事実です。また、カーボンニュートラルは完璧ではなく工夫と積み重ねが大切であり、家庭から始めることが、日本全体を豊かにすることにつながっていきます。つまり家庭での工夫が温室効果ガス削減に直結するのです。だからこそ、私たちの身近な家庭からカーボンニュートラルに取り組む必要があります。

まずは、自分たちがカーボンニュートラルについて正しく理解することから始め、自分たちの暮らしを見直し、家庭内で調べ、話し合うことなど、カーボンニュートラルを自分ごととして捉える機会をつくることが第一歩です。私たちの日常の選択と行動こそが、持続可能な地域社会をつくる鍵であり、家庭はカーボンニュートラルの最前線なのです。

また、子どもたちや未来の世代に、安全・安心で豊かな地域を残していくことは、今を生きる私たち大人の責任です。家庭での取り組みは、子どもや若者への環境教育の機会にもなり、家庭はまさに「未来を育てる場所」なのです。カーボンニュートラルは負担と思うのではなく、チャンスと考えるのです。私たち青年会議所が、全国で一斉に、そして継続的に運動を展開していけば、日本一カーボンニュートラルを推進する団体になることも夢ではありません。例えば、LOM単位での家庭の温室効果ガス削減量を数値化し、年間の貢献を可視化することで、私たちの運動の意義をより多くの人に伝えられるでしょう。こうした小さなアクションを積み重ねることが、確実に大きな変化へとつながります。ともに日本の未来のために、小さな一歩を大きな力へとつなげてまいりましょう。

そして、私たちの住み暮らす日本は四季折々の美しさがあり、里山や海に囲まれ、自然の恵みによって農業や漁業も栄え、伝統文化や歴史的な地域資産、偉人など多くの魅力を各地域で育んできました。しかしながら、そこに住み暮らす人たちでも身近にある魅力や眠っている資源にも気づかないものです。さらなる魅力あふれる地域を後世へ残していくためには、今まで以上に住民にその良さを知っていただき、住み暮らす地域を愛する気持ちを高めていくことが必要です。どんなに素晴らしい魅力があっても、それを知らなければ自分たちの地域を愛する気持ちは高まりません。魅力を知っていただき、気づいてもらうためには、地域の良さを再認識したり体験したりして、今ある魅力を住民とともにより良いものへと変えていくことが重要です。

そのためにも、私たちJCメンバーが地域の先頭に立ち、地域の良さを伝え、今ある魅力をより良いものへと進化させ、新たな魅力の発掘へとつなげていく必要があります。そして、新たな魅力を幅広く発信していくことができれば、それは地域の新たな財産となり、魅力あふれる持続可能な地域へと進化していくのです。愛する地域のために、地域の特色を活かし日本の未来を創造してまいりましょう。

7, 人財育成こそが未来への投資

私は義務教育期間に、半田青年会議所が実施する様々な事業に参加する機会に恵まれました。そこで得たのは、学校教育では得難い、貴重な体験や視野が広がる学びでした。

人財育成は子どもたちだけに限られたものではありません。青年世代やミレニアル世代にとっても、自らの可能性を広げ成長する機会は極めて重要であり、社会の持続的発展や地域の未来を考えるうえで欠かすことができないテーマです。

私は人材ではなく「人財」という言葉を使っています。それは人の持つ価値や可能性に着目し、その成長が未来の社会にとってかけがえのない財産となるという想いを込めているからです。

全国の各地青年会議所でも人財育成事業が積極的に展開されているように、日本青年会議所においても人財育成を重点分野の一つと位置付け、これまで継続的に多様な取り組みを展開してきました。

生成AIを子どもの学びを支える伴走型支援ツールとして活用し、企業と地域住民が協働して学びの場を創出する日本初の取り組みとなったPositive Learning Program事業。若者が現状の課題から未来の日本を考え、政策を立案し、その政策を政府に届けることで、国の主権者としての意識を高めることができる全国高校生政策甲子園事業。日本全国の中高生を対象に、恒久的世界平和の実現に向けて国内外で研修し国際社会で活躍ができる人財を育成するグローバルユース国連大使育成事業。地域の未来を担う子どもたちにグッドルーザーの精神を伝え、道徳心を持った自立した人財を育むことができるJCカップ少年少女サッカー大会事業。社会に好循環をもたらし、持続的なインパクトを与える可能性を秘めた傑出した若者を発掘することができるTOYP事業。価値デザイン経営に基づく新しいビジネスアイデアを創出し、地域から日本を変えていくとともに、世界から尊敬される社会を目指すことができる価値デザインコンテスト事業。

これらの事業はすべて、将来のリーダーや地域の中心になって活躍する人を育てることができる大切な取り組みです。これらの人財育成事業を継続し、2025年度に日本青年会議所で行ったTOYP事業のSEED部門を新たに設置したように、時代に合わせて内容をアップデートしながら、これからも人を育てる事業に力を入れて取り組んでいきたいと考えています。

人を育てることは、すぐに結果がでるものではありません。しかし、時間をかけて大きな成果や価値を生み出す「未来への投資」なのです。私たちが展開する人財育成事業こそ、社会と地域の未来をつくるために必要な取り組みです。これからも自信を持って、日本全国に人財育成の運動を広げていきましょう。

そして日本各地では、数多くの問題を抱えながら日々の暮らしを営んでいる人たちがいます。その問題の一つに、労働力となる人財の不足が挙げられるでしょう。各地域の企業においても、多くの悩みが人財不足といえます。

人口流出や少子化が進み、圧倒的に人財が不足するなかで、外国人労働者に対するニーズが高まっている地域もあります。ある地域においては外国人住民が増加し、外国人を雇用する企業の割合が高まっています。まさにグローバル化が私たちの日常に訪れているにもかかわらず、私たちが住み暮らす地域はグローバル人財への対応ができているといえるのでしょうか。

グローバル人財とは、複数の国をまたがるビジネスにおいても成果を出せる人財のことで、特に語学力や異文化理解をはじめとしたコミュニケーション能力が重視されています。海外市場を相手にできるグローバルな人財の採用や育成を課題として抱える企業も今後多くなり、そのニーズは年々増加しています。

まず、異文化への理解とコミュニケーション能力を身につけ、将来ビジネスで通用する語学力を持つ優秀な人財を確保し、次世代に必要とされるグローバルな人財の育成を行う必要があります。未来に生きる人たちに対し今の地域の現状を伝え、どんな人財が今後必要となっていくのか地域の未来を定め、変化の激しい現代社会に対応できるグローバルな人財を育成してまいりましょう。

8, 会員・組織を開発しJC運動を最大化

私はJC生活14年目を迎えます。これまでに多くの役職を務めさせていただきました。この14年間を振り返ると、これぞ青年会議所だと思えるのが、2015-2016年度と2020-2021年度に出向した国際青年会議所のJCI APDCでの経験です。APDCとは、Asia Pacific Development Council(アジア太平洋開発協議会)の略であり、アジア太平洋地域にまだ青年会議所がない国に青年会議所を設立することや、青年会議所は存在するが衰退しつつあるNOMやLOMの会員拡大やJCメンバーの育成を支援しています。まさに青年会議所の原点であり、開発に重きを置いて活動をしているのです。JCI Missionで掲げているように、青年会議所はより良い変化をもたらす力を青年に与え、JCメンバーに「発展と成長の機会」を提供しなければならないのです。

私がAPDCを務めた時の担当国は東ティモールでした。この国で衝撃を受けたのが、現地の人たちが青年会議所の存在を知らないにもかかわらず、青年会議所の理念に共感しJC運動を行いたいという学生の若者たちが数多く存在していたことです。

よく知名度が低いから会員拡大が難しいというJCメンバーがいますが、私はAPDCを経験したことで、会員拡大に対して知名度は必ずしも重要ではないと思うようになりました。若者が若者だけで集まって、自分たちの力で自らを変え、社会を変えようとする運動は、いつの時代でも、どこの場所にでもニーズがあるのだと感じたのです。これは日本国内でも同様のことがいえると思います。

青年会議所は、明るい豊かな社会の実現に向けて同じ志を抱き、JCメンバー一人ひとりの魅力が集結した団体です。今後もそのような魅力が集結した団体であり続けるためにも、ともに活動する仲間を増やすことが重要です。まず、私たちが会員拡大をしなければならない理由を理解し、会員拡大への当事者意識を持って行動に移していく必要があります。

私たちは青年会議所に入会した後の活動で、青年会議所に入会したメリットを知ります。何をやっているか外からは見えない団体に魅力を感じることはできません。何か一つでも良いから、青年会議所のアイデンティティを持ちましょう。今の青年経済人が求める青年会議所の在り方を徹底的に追求していきましょう。私は、その答えの一つに「ビジネスの機会」というテーマがあると思います。

JCメンバーの約9割は、経営者もしくは将来経営者になる人たちです。私は、社業で活かすことができる知識や人脈、経験がJC運動を通じて得られています。今まで以上に、JC運動を通じて経営者として成長ができる学びの機会を創出することこそが、今の青年経済人が求めている団体であり、各地域に住み暮らす経営者の立場の青年は、自ずと青年会議所に対して興味を抱きはじめ、会員拡大にもつながってくるのだと思います。

そして、同じ志を持つJCメンバーが増えれば、JC運動は推進力を増し、持続可能な組織へと発展していくことができます。私たち一人ひとりが、身近な青年経済人に対し積極的に声を掛け、JC運動の魅力を伝えることから始めてまいりましょう。

そして、JC運動を行うことで忘れてはならない視点が開発ということです。青年会議所でいう開発は大きく3つあると思っています。

1つ目が個人の資質開発です。人財開発やリーダーシップ開発を指し、スピーチやプレゼン能力の向上、マネジメントスキルの習得を促し、地域や社会課題に対する知識と対応力を育成するのです。まさにJCIプログラムが有効なツールの一つです。

2つ目が地域開発です。地域の未来をより良くするための運動も開発です。日本青年会議所にはGian Pocketという、各地青年会議所が各地域で実施した多くの事業の議案を共有できる総合プラットフォームがあります。これを活用してさらに魅力ある事業を展開するのです。

3つ目が組織開発です。組織体制の強化や会員拡大、組織運営の手法の改善も開発であります。組織を運営する際、盤石な基盤を整えていることは必要不可欠です。私たちの行う事業は、会費収入がほとんどの財源になっており、その収入をどのように事業として形にし、地域に還元できるのかは、事業構築者だけでなく、客観的に判断する第三者的視点も必要であります。また、精度の高い運動を構築していくには、精度の高い運営基盤が必要であり、運動を展開する側とそれを支える側がともにレベルアップしていく必要があります。組織とは、個の結集であり、組織力を高めていくには一人ひとりの主体的な参画とJCメンバー同士の深い交流が必要不可欠です。

自分一人のために活動するのではなく、多くのJCメンバーで意見を交わし理解し合うことにより、信頼関係と組織のさらなる強化につながります。そのような組織こそが力強い運動を展開でき、地域の発展のために取り組んでいけると思います。青年会議所として、ベストな答えを出し、盤石な組織と精度の高い運営を構築してまいりましょう。

9, 結びに

「おい、孫よ!カッコいい男でいるか?現状維持では真赤になるぞ。喜びのタネはまいているか?明日咲くつぼみは大切にしているか?先の読めない男ではあかんぞ。」これは亡き祖父が書にしたためて、私に遺してくれた言葉です。

私は半田青年会議所に入会し、自分自身を見つめることや自分磨きをすること、自分のことだけでなく他人を思いやる心、現状のことに加え未来に向けて行動すること、自分が生まれ育った地域に対する想いを表現することなど、JC運動において多くの学びを得ています。人は学ぶことによって成長を得られるのです。学ぶことを止めたら成長も止まるのです。継続は力なり。

青年会議所での機会は、人から人へとやる気のスイッチを入れることができ、人をさらに成長させ、時には世界ともつながる大きな力を与えてくれます。青年会議所は40歳までという年齢制限がある以上、1年1年、目的意識を持って挑戦し、青年期の貴重な時間を無駄にすることなく、常に学び続け、様々な機会を提供してくれるJC運動を通じて自己成長へとつなげるべきです。自己成長こそが、日本の未来を、地域の未来を明るく豊かで幸せにすることができると信じています。

さぁ、JAYCEEよ、私たちの手と心で変化をもたらし、希望という力を全力で注ぎ、幸せな未来をともに創造してまいりましょう。

愛する日本の未来のために真の心で挑戦しよう

希望あふれる幸せな日本へ

公益社団法人日本青年会議所

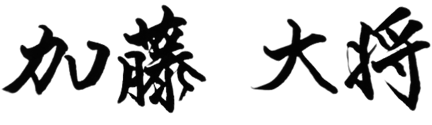

2026年度 第75代会頭